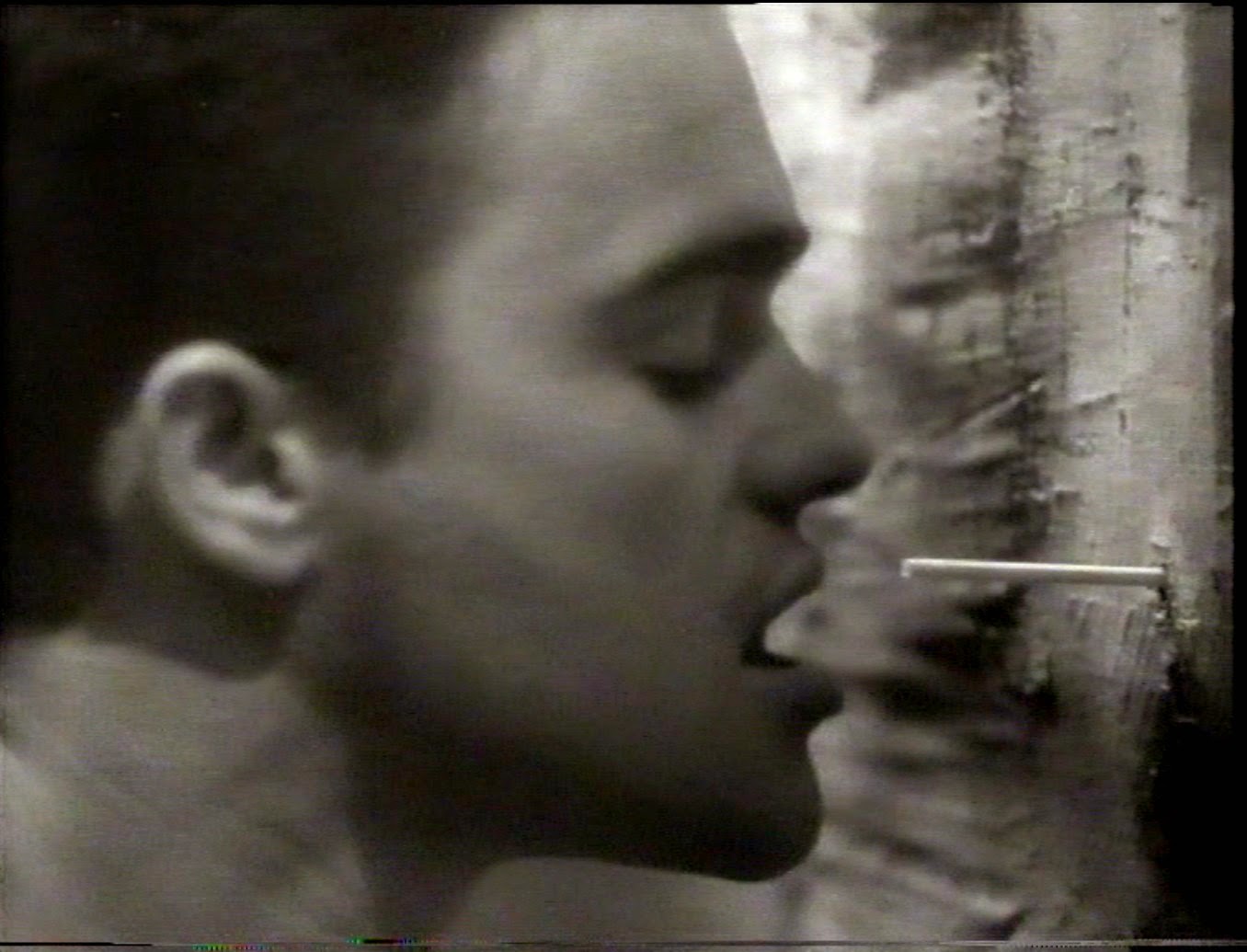

Jean Genet à 16 ans, photographie qui introduit le texte L'enfant criminel.

J'eusse voulu faire entendre la voix du criminel. Et non sa plainte, mais son chant de gloire.

Si quelqu'un me demandait de lui faire découvrir l'univers de Jean Genet, je lui conseillerais de lire

L'enfant criminel. Hors l'homosexualité, on y trouve un résumé de son œuvre avec toutes ses contradictions. On y trouve d'abord cette sympathie pour les parias, les déclassés, pour tous ceux qui ce sont mis en marge de la société, avec même cette glorification qui fait qualifier de « criminel » ce qui n'est de prime abord qu'un monde de petits délinquants.

Mais le jeune criminel refuse déjà l'indulgente compréhension et sa sollicitude, d'une société contre qui il vient de s'insurger en commettant son premier délit.

Il [le couteau caché] est le signe même du meurtre que l'enfant ne commettra pas effectivement, mais qui fécondera sa rêverie et la dirigera, je l'espère, vers les manifestations les plus criminelles.

Car il faut un fier toupet, un beau courage, pour s'opposer à une société aussi forte, aux institutions les plus sévères, à des lois protégées par une police dont la force est autant dans la crainte fabuleuse, mythologique, informe qu'elle installe dans l'âme des enfants, que dans son organisation.

Il s'en fait le porte-parole, le témoin, mettant son verbe au service de ces « petits gars » :

C'est à eux [les enfants criminels] que je parle. Je leur demande de ne rougir jamais de ce qu'ils firent, de conserver en eux intacte la révolte qui les a fait si beaux.

Quant à moi, j'ai choisi : je serai du côté du crime. Et j'aiderai les enfants non à regagner vos maisons, vos usines, vos écoles, vos lois et vos sacrements, mais à les violer.

Et ça, c'est déjà Jean Genet, avec tous les excès de ce monde en partie fantasmé du mal, de la marge, où un simple voleur à l'étalage devient un « criminel ».

Quand c'est le Mal, on ne sait pas encore de qui l'on parle. Mais je sais qu'Il est le seul à pouvoir susciter sous ma plume l'enthousiasme verbal, signe ici, de l'adhésion de mon cœur.

![]()

Couverture de l'édition originale de 1949.

On y trouve aussi le refus de faire revenir les marges vers la société des gens « comme il faut », en glorifiant encore ces bagnes d'enfants qu'il magnifie comme un monde parallèle dans lequel ces sociétés d'enfants se créent, se soudent, entretenus par la violence extérieure, pour en faire un univers à part.

Toutefois, je l'espère, secrètement les enfants, malgré les termes révélateurs d'une hygiène assez niaise, reconnaissent l'appel du Pénitencier ou du Bagne.

Il exige que la punition soit sans douceur [...]. Il souhaite la rigueur. Il l'exige. En lui-même, il entretient le rêve que la forme qu'elle prendra sera un enfer terrible, et la maison de correction l'endroit du monde d'où l'on ne revient pas. [...] Ils exigent que l'épreuve soit terrible. Afin d'épuiser peut-être un impatient besoin d'héroïsme.

Quant aux pénitenciers, ils sont bel et bien la projection sur le plan physique du désir de sévérité enfoui dans le cœur des jeunes criminels. [...] Ces cruautés devaient naître et se développer nécessairement de l'ardeur des enfants pour le mal.

(Le mal: nous entendons bien cette volonté, cette audace de poursuivre un destin contraire à toutes les règles.) L'enfant criminel, c'est celui qui a forcé une porte donnant sur un endroit défendu. Il veut que cette porte ouvre sur le plus beau paysage du monde : il exige que le bagne qu'il a mérité soit féroce. Digne enfin du mal qu'il s'est donné pour le conquérir.

Vous supportez l'héroïsme quand il est apprivoisé [...]. Vous ignorez l'héroïsme dans sa véritable nature de chair, et qu'il souffre sur le même plan quotidien que vous-même. La vraie grandeur vous frôle. Vous l'ignorez et lui préférez la feinte.

Or, si des enfants ont l'audace de vous dire non, châtiez-les. Soyez durs afin qu'il ne vous ménagent pas. Mais depuis longtemps, vous trichez.

C'est cet appel à une sévérité sans pitié pour les enfant criminels dans les bagnes d'enfant qui met le mieux en lumière cette pensée paradoxale de Jean Genet, dont on pourrait croire qu'il se fait leur défenseur. Mais il ne se met pas au même plan que les honnêtes gens qu'ils fustigent tant dans leur posture morale, que dans leurs bonnes intentions.

Mais vous-mêmes, sur quoi faites-vous reposer vos règles morales ? Souffrez donc qu'un poète, qui est aussi un ennemi, vous parle en poète, et en ennemi.

Le seul moyen qu'auront les grandes personnes, les honnêtes gens, de sauvegarder quelque beauté morale, c'est de refuser tout pitié à des gosses qui n'en veulent pas.

Poussant son raisonnement, on trouve aussi dans ce court texte cette référence aux camps de la mort nazis et, plus largement, cette attirance/répulsion pour l'horreur nazie, qui est probablement un des aspects les plus troublants du personnage Jean Genet. Il met sur le même plan ces camps de la mort et les bagnes d'enfant.

Mais personne ne s'est avisé que depuis toujours dans les bagnes d'enfants, dans les prisons de France, des tortionnaires martyrisent des enfants et des hommes.

Ceux qui sont morts dans les camps étaient ceux-là :

Ces braves gens applaudissaient, qui sont aujourd'hui un nom doré sur le marbre, quand nous passions menottes aux poignets et qu'un flic nous bourrait les côtes.

Mais, quand on lit bien son texte, il se met au-delà des débats « normaux » sur le sujet car son propre univers personnel, construit en-dehors de tout ce que peut penser la société, se réfère à ses propres règles morales, construites sur une esthétique, voire une esthétisation du mal.

On y trouve ce goût, cette provocation de n'être jamais là où on l'attend, de déjouer les catégorisations. Sur un tel sujet, si l'on pense que ces maisons de rééducation sont indispensables pour remettre dans le droit de chemin par la contrainte et la fermeté, on aura du mal à adhérer à cette glorification du crime.

Car l'acte criminel a plus d'importance que n'importe quel autre puisqu'il est celui par quoi l'on s'oppose à une force si grande, morale et physique.

En revanche, si l'on pense que ces enfants délinquants doivent faire l'objet de la mansuétude et de la bienveillance de la société pour se réinsérer, on aura cette fois-ci du mal à adhérer à cet appel à maintenir ce monde de violence de ce que Genet appelle les bagnes d'enfant. Et on se sentira moquer :

Depuis quelques années, des hommes de bonnes volontés essayent d'apporter quelques douceurs à tout cela. Ils espèrent – et parviennent quelquefois à – gagner des âmes à la société. A nous faire, disent-ils, rentrer dans le droit chemin. Les réformes sont heureusement en surface. Elle n'altèrent que la forme.

Les éducateurs ont les naïvetés d'une salutiste, et sa bonté d'âme.

Mais je plaisante n'est-ce pas, et mon humour vous paraît bien lourd. Vous êtes sûrs que vous sauverez ces enfants.

C'est d'ailleurs en cela que son texte était et reste scandaleux. En 1949, il n'a pas trouvé sa place à la radio ; en 2014, il risque bien de ne pas plus trouver sa place dans les médias grands publics, de façon peut-être moins brutale qu'en 1949, mais plus insidieusement. Je laisse imaginer la polémique provoquée par quelqu'un qui demanderait plus de sévérité dans la répression des jeunes délinquants, pour rendre honneur à la beauté du « cime » et à la trajectoire criminelle qu'ils ont choisie !

Enfin, et c'est aussi pour cela qu'il faut lire Jean Genet, on y trouve cet écriture à nulle autre pareille, par sa puissance. Et, on l'oublie trop souvent, un peu obscurci par les débats qu'il provoque, Jean Genet reste d'abord et avant tout un écrivain. Ainsi débute son texte, et déjà, simplement on sent le souffle de l'écriture :

Que l'on veuille bien comprendre, et l'excuser, mon émotion, quand je dois exposer une aventure qui fut aussi la mienne. Au mystère que vous êtes il me faut opposer, et le dévoiler, le mystère des bagnes d'enfants. Épars dans la campagne française, souvent dans la plus élégante, il est quelques lieu qui n'ont pas fini de me fasciner.

Début du texte L'enfant criminel, avec la photographie de Jean Genet.

On y trouve aussi cette roublardise très propre à Jean Genet lorsque, après s'être délibérément placé du côté de l'enfant criminel, en rappelant aussi son propre passé, il répond vite à ce que l'on pourrait lui opposer : cette société qu'il stigmatise est la même qui lui permet de s'exprimer.

Hélas ! je crains bien n'avoir plus la même vertu puisque, par ce qui n'est pas seulement une erreur des organisateurs de cette causerie il m'est trop facilement accordé de parler à la Radio.

Il finit :

Aujourd'hui, puisqu'il est permis par je ne sais quelle erreur, à un poète qui fut de leurs, de parler à ce micro, je veux encore redire ma tendresse pour ces petits gars sans pitié. Je n'ai guère d'illusions. Je parle dans le vide et dans le noir, cependant, fût-ce pour moi seul, je veux encore insulter les insulteur.

La dernière édition de L'enfant criminel (sans 'Adame Miroir) a paru dans la collection "L'arbalète - Gallimard" en 2104, avec la reproduction des deux photographies de l'édition originale :

![]()

En fin d'ouvrage, la Note sur l'Enfant criminel, par Thomas Simonnet, apporte des précisions inédites sur les circonstances de la demande à Jean Genet de cette intervention radiodiffusée. C'est Fernand Pouey, directeur du service arts et littérature de la Radiodiffusion qui a sollicité Jean Genet pour cette émission, comme il l'avait fait pour Boris Vian, Jacques Prévert et Antonin Artaud. Dans ce dernier cas, l'émission enregistrée a été interdite de diffusion par Wladimir Porché, directeur de la Radiodiffusion. On possède moins d'information sur l'émission projetée avec Jean Genet, qui ne sera même pas enregistrée. Il semble que là aussi, Wladimir Porché se soit opposé à ce projet. Cette même Note rapporte que cette émission prévue initialement en 2 parties devait comporter des interviews de procureurs et de présidents en leur demandant "quelle impression ils ressentaient quand ils condamnaient des gens à mort". On comprend qu'avec un tel projet, l'émission avait peu de chance d'aboutir en 1949 (en nos années, il en aurait encore eu moins !). Ce que ne signale pas cette Note, c'est que Wladimir Porché était le fils de François Porché, célèbre pour son essai publié en 1927 : L'Amour qui n'ose pas dire son nom.

Cette Note s'intéresse ensuite aux deux photographies de l'édition originale. Celle qui illustre la couverture n'a jamais été retrouvée depuis. Pourtant, elle a été souvent reproduite comme une photo de Jean Genet adolescent, bien que l'on ne soit pas sûr qu'il s'agisse de lui et que rien ne permet de le vérifier.

L'original de celle qui introduit le texte L'enfant criminel est un portrait de Jean Genet à l'âge de 16 ans, qu'il a ensuite dédicacé à Violette Leduc en 1948. Il se trouve maintenant dans les archives de l'IMEC.

Cette édition de 2014 est le première, depuis l'édition originale, à reproduire ces deux photographies dans la même configuration que l'édition originale, restituant toute l'importance qu'elles avaient par rapport au texte.

Description de l'ouvrageIl s'agit d'un exemplaire du tirage de tête de l'édition originale de 1949.

Couverture avec la bande annonce de l'éditeur

Jean Genet

L'enfant criminel & 'Adame miroir

[Paris], Paul Morihien, [1949], in-8° (190 x 140 mm), 50-[4] pp., une photographie en noir et blanc dans le texte, couverture rempliée illustrée d'une photographie en noir et blanc, bande annonce de l'éditeur.

Page de titre.

Le contenu détaillé de l'ouvrage est :

- Faux titre (p. 3)

- Liste des ouvrages de Jean Genet (p. 4)

- Titre (p. 5)

- L'enfant criminel (pp. 7-33), avec un texte introductif signe J.G. (p. 9), une dédicace : « à Évelyne » (p. 11) et le texte proprement dit (pp. 13-33) précédé d'une photographie en noir et blanc représentant Jean Genet adolescent.

- 'Adame miroir (pp. 35-[51]), avec une dédicace : « à Ginette Sénémaud » et le texte proprement dit (pp. 39-[51])

- Table (p. [53])

- Achevé d'imprimer de février 1949 et justification (p. [54])

Le tirage de tête est de 50 exemplaires sur Marais Crève-Cœur, numérotés 1 à 50. Cet exemplaire est le n° 44.

La bande annonce de l'éditeur porte simplement « Jean Genet » et le monogramme de Paul Morihien.

Cet ouvrage a été publié par Paul Morihien, secrétaire de Jean Cocteau, qui avait auparavant publié Notre-Dames-des Fleurs et Querelle de Brest. A la différence de ces romans, son nom apparaît pour la première fois en toutes lettres sur la page de titre, avec son monogramme dessiné par Jean Cocteau.