Il est de bon ton de brocarder ce texte. Certes, il a vieilli ; certes, il défend une vision de l’homosexualité qui n’a plus cours aujourd’hui, plus d’un siècle après sa première rédaction ; certes, c'est plutôt le modèle de l'amour grec que semblait défendre André Gide. Malgré cela, il reste le premier plaidoyer écrit en langue française en faveur d’une plus grande bienveillance et compréhension de l’homosexualité. Et, rien qu’à ce titre, il mérite encore et toujours d’être lu et de figurer dans une Bibliothèque Gay. Ce qui en fait la force est que l'édition publique de 1924 porte le nom de l'auteur. Ce n'est pas le cas d'un Jean Cocteau avec Le livre blanc d'un Paul François Alibert, avec Le supplice d'une queue, etc. Son « concurrent », si j'ose dire, Marcel Proust avançait quant à lui masqué.

Beaucoup a été dit sur ce texte, beaucoup a été écrit. Rappelons juste l'historique du texte et de ses publications.

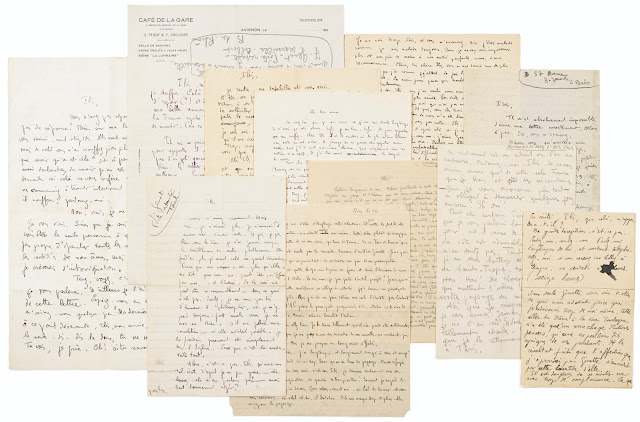

Rédigé en 1910, la première édition a été imprimée à Bruges le 22 mai 1911, sous la surveillance attentive d'André Gide lui-même qui avait fait le déplacement. Dans les éditions suivantes, il précise que le tirage a été de 12 exemplaires, « lesquels furent remisés dans un tiroir - d'où ils ne sont pas encore sortis. » (préface de la seconde édition, en 1920). Son premier bibliographe, Arnold Naville donne plutôt un tirage de 22 exemplaires, mais je ne sais pas sur quels éléments il s'appuie. Gide aurait-il été « désireux de minimiser la portée de cette naissance clandestine » comme l'avance Franck Lestringant (tome I, p. 683) ?

En 1918, il reprend le texte : « Le 1er janvier, et jusqu'au 25, Gide se retira à Cuverville pour peaufiner le livre qu'il considérait tout à la fois comme son Évangile et son testament — son Nouveau Testament, pour le dire en un mot. Le 14 janvier, il avait "à peu près achevé "». Il s'en explique dans la Préface : « Je me décide après huit ans d'attente à réimprimer ce petit livre. [...] Le Corydon ne comprenait alors que les deux premiers dialogues, et le premier tiers du troisième. Le reste du livre n'était qu'ébauché. Des amis me dissuadaient d'achever de l'écrire. » Malgré cela, « Ces derniers mois néanmoins je me persuadai que ce petit livre, pour subversif qu'il fût en apparence, ne combattait après tout que le mensonge, et que rien n'est plus malsain au contraire, pour l'individu et pour la société, que le mensonge accrédité. »

Entre la fin de la rédaction et l'impression, la guerre imposa son rythme, retardant la conclusion des accords avec Jacques Doucet et Lady Rothermere pour l'impression de cette nouvelle édition, ainsi que des Mémoires, qui ne portaient pas encore le titre de Si le grain ne meurt.... En définitive, ce fut Jacques Doucet qui assura le financement de cette édition, en même temps que celle de Si le grain ne meurt..., pour une moitié. L'autre moitié, qui devait initialement être prise en charge par Lady Rothermere, fut en définitive prise en charge par Gide, après qu'il eut cassé le contrat avec celle-ci. Comme pour la première édition, l'imprimeur était Verbecke, à Bruges. Gide se rendit lui-même en Belgique, entre noël et le premier janvier 1920 pour superviser l'impression et donner le bon à tirer, ce qui fut fait à la mi-janvier 1920. Après quelques aléas (grève, en particulier), l'impression fut terminée le 5 mars. Après le brochage de l'ouvrage, il était disponible pour Doucet début avril. L'impression de Si le grain ne meurt... tarda encore quelques mois.

Cette nouvelle édition, toujours privée, a été tirée à 21 exemplaires.

C'est l'arrivée dans ma bibliothèque de l'exemplaire n° 8 qui explique ce message.

Description de l'ouvrage

Corydon

S.l.n.n [Bruges, Imprimerie Saint-Catherine], 1920, in-8° (195 x 142 mm), 171-[5] pp.

Contenu de l'ouvrage :

- Feuillet blanc (pp. 1-2)

- Titre (p. 3) : Corydon (nouvelle édition), avec seulement la date : 1920.

- Justification (p. 4) : « Il a été tiré de ce livre 21 exemplaires numérotés à la presse sur papier à chandelle ». Cet exemplaire est le n° 8.

- Titre intermédiaire : Corydon. Quatre dialogues socratiques.(p. 5)

- Préface (p. 6).

- Texte du Corydon composé des 4 dialogues (pp. 7-171).

- « Achevé d'imprimer le cinq mars mil neuf cent vingt par "L'imprimerie Sainte Catherine" quai Saint Pierre, Bruges, Belgique. » (p. [173])

- Feuillet blanc (pp. [175-176])

Titre intermédiaire :

Justification :

Achevé d'imprimer :

La couverture porte simplement « Corydon » et la date 1920. Le dos porte « C.R.D.N » et la date 1920. Les couvertures sont probablement sur papier japon. Cette reprise des 4 lettres « C.R.D.N » au dos est un discret rappel de la première édition qui ne portait que ces lettres sur la couverture et le titre.

Comme on le constate sur les scans, l'ouvrage a été imprimé sur un papier de mauvais qualité, très fin (papier à chandelle), ce qui explique que l'on voit le verso par transparence. Pourquoi avoir choisi un tel papier, pour un petit tirage, et non un beau papier, ce que Gide pouvait se permettre ? Peut-être une fausse humilité, pour un texte qui devait encore rester privé, au seul usage de quelques amis.

Dans les bibliothèques publiques, il y a 3 exemplaires, sur les 21 :

BNF, dans la Réserve des livres rares : RES P-R-781, provenant de la bibliothèque du Dr. Lucien-Graux

Paris – Bibliothèque littéraire J.Doucet : D VIII 23, l'exemplaire n° 21, de la collection de Jacques Doucet

Paris – Bibliothèque littéraire J.Doucet : DLY 151, l'exemplaire n° 5, de la bibliothèque de Roger Martin du Gard.

L'édition publique, portant le nom d'André Gide, a paru en 1924. C'est un petit ouvrage, toujours imprimé à Bruges, à l'imprimerie Saint-Catherine. Le tirage en est très important : 550 exemplaires sur papier Van Gelder et 5000 (sic) sur papier ordinaire.

Je possède un des exemplaires hors commerce, qui provient de la bibliothèque de Catherine Gide, la fille d'André Gide, qui vient d'être dispersée par la librairie Les Amazones : Catherine et son étrange famille.

Beaucoup d'informations sur la rédaction de ce texte et des différentes impressions proviennent de la monumentale biographie d'André Gide par Franck Lestringant : André Gide, l'inquiéteur, 2 tomes

Sur le Corydon, on peut consulter cet intéressant article de Claude Courouve : Les vicissitudes de Corydon.

Sur le Corydon, on peut consulter cet intéressant article de Claude Courouve : Les vicissitudes de Corydon.